Bereits vor der aktuellen Corona-Krise wurde ich gefragt, was es mit dem Begriff der Glokalisierung auf sich hätte, ob es sich nicht um einen Tippfehler handeln würde. Nein, kein Schreibfehler, sondern eine Entwicklungsstufe des Megatrends Globalisierung. Hier nun eine kurze Erläuterung und Einschätzung zur Globalisierung resp. Glokalisierung in SARS-CoV2 Zeiten.

Von der Globalisierung zur Glokalisierung

Megatrends wie Globalisierung, Mobilität und Konnektivität haben die Welt in den letzten Dekaden zu einem Dorf werden lassen. Der Raum schrumpfte quasi zusammen. Grenzen lösten sich gefühlt auf. Nahezu jeder kann heute in Echtzeit mit jedem anderen in Kontakt treten. Daraus änderten sich nicht nur die Handelsstrukturen, Kommunikation, sondern auch kulturelle Denkweisen und auch das Verständnis von nationalen Identitäten. Der Blick auf die Welt wurde dadurch umfassend, das Leben aber findet gleichzeitig in hyperlokalen, vom Raum getrennten, Welten statt.

Auflösung der Raumwahrnehmung

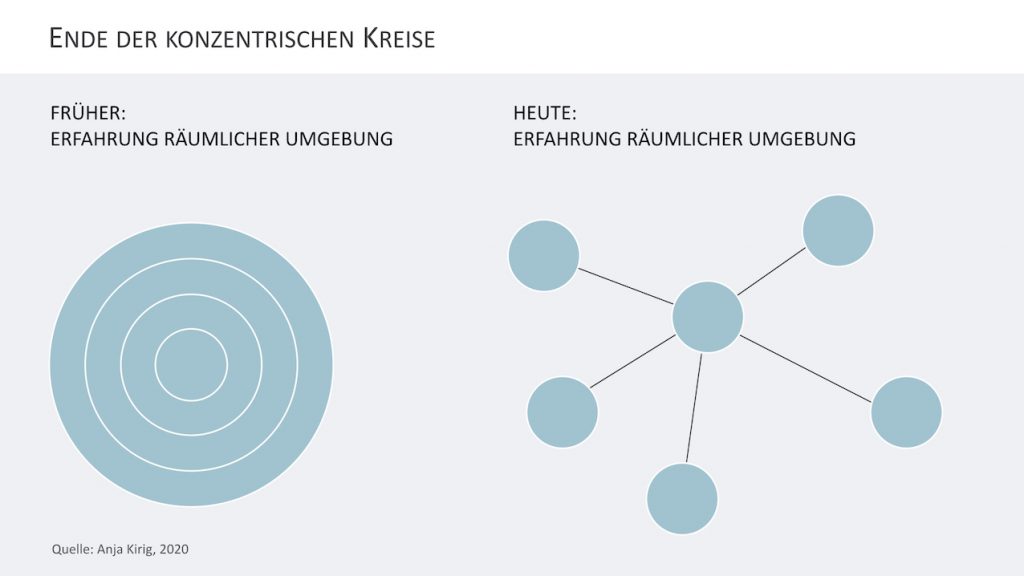

Vor dem Einsetzen der Wirkung des Megatrends Globalisierung verlief die Raumwahrnehmung in konzentrischen Kreisen, die sich räumlich zum “Ich” entfernten. In etwa: Wohnung – Garten/Hof/Briefkasten – Freunde/Freizeit – Schule/Arbeitsplatz – Handel – Reise. Durch die Megatrends Globalisierung, Mobilität und Konnektivität hat sich diese Raumwahrnehmung vom Raum quasi entkoppelt. Die konzentrischen Kreise haben sich zu einzelnen Hubs emanzipiert, die miteinander vernetzt sind und gleichberechtigt nebeneinander stehen. Das Denken findet global und vernetzt statt. Die Freunde können über zig Kilometer entfernt sein, die Kollegen ebenso, das Sportstudio oder eben auch der Handel. Vgl. Bild.

Hyperlokalität in der Glokalisierung

Gleichzeitig ließ sich in den letzten Jahren eine Entwicklung beobachten, die zunehmend wieder das “Lokale”, “Regionale” in den Vordergrund stellte. Das Interesse des Einzelnen an dem, was quasi im eigenen Garten passiert, wuchs an. Regionalität wurde zum inflationär und überstrapazierten Marketingbegriff. Berechtigt. Denn innerhalb der veränderten Raumwahrnehmung, sucht der Mensch nach einem Anker, der Identität stiftet. Und sei dieser eben auch temporär. Das Radikale an der Glokalisierung ist nun, dass Regionalität in der Globalisierung funktioniert. Als bestes Beispiel kann hier Slow Food angeführt werden. Die einer Region entspringenden, nur dort unter diesem Begriff produzierten Nahrungsmittel, lassen sich international erwerben. Bamberger Hörnla oder San Marzano Tomaten kennen trotz Hyperlokalität keine Grenzen. Brutal lokaler Anspruch und Globalisierung verschmelzen zu einer Glokalisierung.

Corona-Krise: Der glokale Mensch

Ein Phänomen, das auch aktuell stärker denn je wahrgenommen werden kann. Das Individuum ist in dem Ausnahmezustand einerseits räumlich hyperlokal verankert, darf physisch mitunter weder Wohnung verlassen, Landkreise geschweige denn nationale Grenzen überqueren. Andererseits ist es 24/7 global überall dabei und vernetzt. Die physische Mobilität unzähliger Individuuen wurde beschränkt, ohne dabei jedoch den Megatrend Mobilität ad absurdum zu führen. Konnektivität lässt ihn fiktiv erlebbar machen. Die Mobilität findet nicht mehr durch das Individuum statt, sondern durch den vernetzten Raum darum herum. Die Welt kommt zum Individuum.

Corona und der globale, hyperlokale, glokale Markt

Unterbrochene Handelsketten und Lieferschwierigkeiten, Staus an Grenzen und überlastete Cargo-Flieger – die aktuelle Situation wirft die Frage auf, in wie weit Globalisierung als Marktform künftig weiter geführt wird. Wird die Produktion wieder mehr vor Ort stattfinden? Hierzu sei angemerkt, dass bereits vor Corona durch eine einsetzende Automatisierung, Robotisierung und 3D-Printing der Stein ins Rollen kam. Kombiniert mit Ideen und Innovationen zur Kreislaufwirtschaft werden globale Märkte sich in ihrer Produktion und ihren dafür verwendeten Ressourcen verändern. Corona wird hier für eine Intensivierung dieses Prozesses sorgen. Gleichzeitig lässt sich die Welt nicht wieder defragmentieren. Innovationen, Spezialitäten, Netzwerkdenken werden und müssen weiterhin dezentral existieren, um die vielen anderen Herausforderungen der Welt lösen zu können

Was macht die Corona-Krise also aktuell mit dem Megatrend der Globalisierung?

Globalisierung erlebt aktuell beides: Eine Vollbremsung inklusive Beschleunigung in Richtung Glokalisierung. Das Denken über Grenzen und Nationen hinaus wird sich (trotz der aktuell gefühlten geo-lokalen Neo-Souveränitätsbestrebungen) ausweiten. Hier entstehen neue Synapsen. Megatrends Mobilität, Globalisierung und auch Konnektivität verändern sich – aber nicht rückwärts. Die Evolution der Megatrends wird die physische, lokale Präsenz in einem Vortex an ermöglichen. Das wirft in Zukunft aber Fragen auf, die weit über “Handel” und Produktion hinaus gehen, die Kultur, Politik, Freizeit, Rezeption der Umgebung betreffen werden.